역사의 아버지라 불리는

Herodotus (Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύς)에 의하면 BC 480년 8월 19일,

테르모필레 (Θερμοπύλαι, Thermopylae) 협곡 지역에서 스파르타의

Leonidas 1세가 이끄는 소수의 그리스 연합군이

Xerxes 1세의 100만 페르시아 제국군에 맞섰다고 한다. 그들은 좁고 험난한 지형을 이용해 수적 열세를 극복하고 3일 동안 페르시아 군대를 막아내는데 성공했으나, 결국 지역주민 양치기였던 에피알테스(

Ephialtes)가 페르시아 군에 우회로를 안내하게 된다. 전멸의 위기에 처하자 레오니다스 1세는 군대를 해산 시키고 300명의 스파르타 정예병 부대와, 700명의 테스피아이(

Thespiae)인 자원자, 400명의 테베(

Thebes)인, 그리고 900명의 헬롯인(

Helots)만을 자신과 함께 방어선에 세웠다. 결국 그렇게 페르시아 제국군은 협곡 통로를 확보하는데 성공했지만 그리스측에 비해 입은 피해가 너무나 컸고, 테르모필레 전투로 인해 아테네인들은 해전을 준비할 시간을 벌 수 있었다. 그리고 그 해전, 바로 살라미스 해전(

Battle of Salamis)이라 명명된 그 전투를 계기로 페르시아 제국의 함대는 거의 완파에 가까운 손실을 입는다. 그러자 크세르크세스 1세는 전선에서 후퇴하고

Mardonius에게 원정군의 지휘권을 일임한다. 그렇게 1년여가 흐른 후, 플라타이아(

Plataea) 평원에서 스파르타인들은 범그리스 연합군을 지휘해 페르시아 원정대 주력군을 패배시켰고, 페르시아 제국의 유럽진출을 영원히 봉쇄하게 된다.

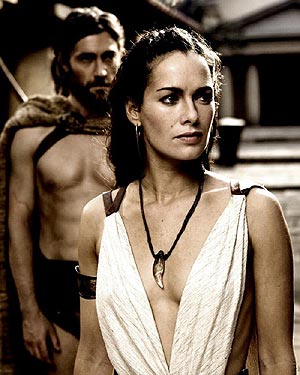

I am not your queen.

이것이 바로

Frank Miller 원작, 그리고

Zack Snyder 감독의 영화

300 (2007)의 역사적 배경이 된

Battle of Thermopylae(테르모필레 협곡의 전투)와 그 이후의 전황에 대한 요약이다. 하지만, 저 위의 문단은 엄격히 말해 이 영화의 감상함에 있어 그다지 중요하지 않다.

300 (2007)을 감상하며 "아 왜! 없는걸 지어내질 않나 있던걸 숨기질 않나 왜 역사적 사실을 왜곡하냐!"고 흥분하는 것은

나관중의

삼국지연의를 보면서 "왜 정사랑 다르냐"고 따지는 것과 마찬가지다. 물론 대체적인 틀은 역사적 사실과 (적어도 헤로도투스의 기술과는) 부합한다. 잭 스나이더 감독 스스로 "The events are 90 percent accurate. It's just in the visualization that it's crazy." "사건들은 사실 90% 정도 역사적으로 정확해요. 다만 영상화 된 결과물이 미쳐 보여서 그렇지." 라고 이야기했다고 한다. 한마디로, 이 영화는

꽤 재현에 충실한 히스토리 픽션(혹은

historical fantasy)이긴 하지만 다큐멘터리로 받아들이면 곤란하다는 말이다. 따라서 우리는 본 리뷰에서, 역사적 사실은 안드로메다로 보내버리고 (궁금하면 위의 문단에 걸어둔 수많은 링크를 통해 확인해보면 된다.) 순수하게 작품 자체가 보여주는 것만을 다루기로 한다.

Dilios.

많은 논란이 있었다. West vs. East를

선 vs. 악의 구도로 그렸고, 어떻게 보면 당시 세계에서 가장 막강한 영향력을 지녔던 페르시아 제국의 문명을

비논리적, 주술적이고 악마적인 것으로 표현했으며 그들은 우월한 유럽인들에 비해 미개하고 야만적인 이들이었다고 이야기하니까. 또한 여성의 역동적인 역할을 그린 것처럼 포장하면서도 실제로는

극도의 마초이즘에 기반해 있다는 비판도 있었다. 맞는 말이다. 제기되는 논란의 대부분은 분명 일리가 있는 말이다. 어떻게 보면 이 영화나

Frank Miller의 원작은 정말 말할 수 없을 만큼

서구인의 우월주의와 자만심에 기반해있는지 모른다. 또 스파르타 여성의 주체적인 모습을 내세워 여성 관객들을 극장으로 불러들인 것에는 성공했지만 보고 나와서 생각해보니 여성은 성적으로 묘사된 것들이 대부분이고 땀과 피로 범벅이 된 남자들의 이야기더라는 것도 분명 이해할 수 있는 부분이다. 하지만 여기서 우리는 모든 논의의 과정을 멈추고 '

스토리텔러'라는 매개로 돌아가봐야할 필요가 있다. 바로

딜리오스(Dilios)라는 인물. 그는 레오니다스 1세와 함께 테르모필레 계곡에 서서 페르시아 제국군에 맞섰으며, 항상 영웅담과 서사시를 통해 병사들의 용기를 북돋아준다. 쉽게 말하면,

Bard(음유시인)의 역할이다. 이 Dilios가 1년이 지난 뒤 플라타이아 평원에서 그리스 군을 모아두고 레오니다스 1세의 영웅담을 들려주는 것을 관객들도 여과없이 듣게 되는 셈이다. 그 영웅담은

당연히 과장되고, 당연히 극도로 마초적일 수 밖에 없다. 싸움을 앞둔 병사들에게 들려주는 그들의 왕의 죽음에 대한 이야기. 당연히 이성보다는 감정에, 사실보다는 신화에 중점을 둘 수 밖에 없는 것이다. 물론 논란의 초점은, 이 여과없는 영웅담을 그대로 관객들에게 보여주는 것이 옳은가에 있겠지만, 그렇지 않다면 차라리 히스토리 채널 등에서 해주는 다큐멘터리가 낫지 않을까?

The oracle : Their beauty is their curse.

. 다수에 대항하는 소수의 이야기. 사실 마초적인 냄새와 애국심을 비롯한 여러 수구적인 뉘앙스를 배제하고 본다면 100만의 이동을 멈추게 한 300의 이야기는 매력적일 수 밖에 없다. 역사적으로 수없이 많은 군사 전문가, 전술가 등에게 인용되어 왔던 이야기며 그들은 이 이야기를 통해

전략, 전술적 우세와 우월한 장비, 정신력 등을 동반하면 수적 열세를 극복할 수 있다는 교훈을 주려고 노력해왔다. (물론 반대로, 수적으로 우월하다고 해서 방심해서는 안 된다는 이야기도 할 수 있겠지.) 그리고 아마 대부분의 경우 분위기 고조에 성공했을 것이 틀림 없다. 군인이란 이런 '실제 사례'에 기반한 이야기에 더 용기를 얻는 법이거든. 하지만 요즘엔 실제 그런 전술적인 양상보다는,

주류에 대항하는 비주류, 즉 minority against majority로 읽히는 것이 맞다. 고대 그리스인들이나 현대의 서양인들이 당대의 그리스를 세계의 중심이자 문명의 요람이라고 생각할 수 있을지는 몰라도, 실제로는 정반대라고 해도 과언이 아니다. 국지적인 지역 공동체에서 거대 제국의 시대로 나아가던 그 시기에, 페르시아 제국은 가히 '주류'의 이름에 걸맞는 집단이었다. 실제로 고대 그리스인들 스스로도 거의 50%쯤은 페르시아 제국의 일부가 되는 것이 더 현명한 선택이라고 생각하고 있었다고 하니 말이다. 그

거대한 주류의 물결을 거부하고 결국에는 파쇄시켜버린 비주류의 이야기. 이런 종류의 서사는 언제나 숭고함을 동반하기 마련이다. 완벽한 파괴, 전멸을 앞두고서도 굴복하지 않는 용맹함의 전설. 확실히 우리는 근대 이후 '합리성'의 세상에 살고 있기에 이 비합리적인 선택의 이야기에 더욱 끌리는 것일지도 모르지.

Xerxes I.

. 제국에 대항하는 자유인의 이야기. 사실 이 부분에 대해 전 세계인들이 공감하고 감동을 느끼는 것은 아마도 대부분이 2차 세계대전 이후 제국의 일부분에서 독립을 얻어낸 국가에 속해있기 때문일지 모른다. (미국의 경우 영국으로부터의 독립을 떠올리겠고, 아마

Frank Miller나

Zack Snyder 역시 이것을 의식하고 작업했겠지만.) 물론 제국의 형성 과정은 절대 우리가 안이하게 생각하는 것만큼 쉽지는 않다. 그 과정에서 상당히 과격한 반발에 부딪힐 수 밖에 없는데, 그것을 수없이 많은 이의 피를 뿌리며 제압해서 세력을 확장해나가고, 동시에 그 세력권을 유지한다는 것은 단순한 땅따먹기의 세계가 아니라는 말이다. 다만 제국이라는 이름의 거대 집단은 가용 자원과 역량이 크기 때문에 상대적 우위에 있을 뿐.

그들은 정체하고, 도전받고, 몰락한다. 그것은 인간의 내면에, 집단에 속하고자 하는 마음보다 자유에 대한 갈망이 더욱 크게 자리잡고 있기 때문이 아닐까. (그것도 아니라면, 아이러니컬하게도 다른 누군가의 지배욕 덕분이겠지만. 모 아니면 도?) 그것이 Dilios가 말하듯 그리스가 '이성과 자유에 기반한 세계에의 마지막 희망'이었기 때문인지는 솔직히 모르겠지만, 한가지 확실한 것은 그들은

자신들의 신념이 기반해 있는 자유세계를 지키기 위해 철저한 전멸을 담보로 생명연장의 꿈을 이룩해 냈다는 것이다. 사실

Braveheart (1995)같은 작품에서도 확인할 수 있는데 인간이란, 다른 인간에 의한 억압으로부터의 해방, 자유로움 등에 대한 기본적인 욕구가 있다. 그리고 우리가 기억하는 전설이란 바로 그 욕망을 폭발시키는

촉매의 역할을 한 이들의 이야기일 뿐. 히어로물이나 그려내고 있어야 할

Frank Miller가 왜

300이라는 그래픽 노블을 세상에 내놓았는지, 그 이유는 무척 간단하다. 그것은 300명의 영웅의 이야기이기 때문에. 그들이 영웅인 것은 그리스라는 서양의 이성과 시민의 세계를 지켜내기 위해 동방의 비합리성, 주술과 싸웠기 때문이 아니라, 그들의 행동 그 자체만으로 역사적으로

수없이 많은 자유 집단들이 영감을 얻을 수 있었기 때문이다.

The glorious, against the long-lived. 치욕스럽게 살아남는 것에 대항해 영광스러운 죽음을 맞이한 이들의 이야기. 이건 꽤 많이 다루어지기도 하고 독특한 정신세계(?)를 바탕으로 하고 있기 때문에 논란의 여지가 있는 부분이기도 하지만, 아무튼 진행해보자. 그리스를 배신하는 곱사등 에피알테스(

Ephialtes)의 이야기는 어떻게 보아야 할까. 그를 곱사등으로 만들어버린 것은 순수한 프랭크 밀러의 창작이다. (실제로 이 인물에 대한 정보는, 그가 테르모필레 지역 근방에 살던 양치기였다는 정도가 전부라고 한다.) 이 '변형'을 통해 왜 에피알테스가 배신을 하게 되었는가에 대한 설명이 이루어진 셈이고, 레오니다스 1세가 클라이막스 부분에서 "

You there, Ephialtes: may you live forever." "거기 너, 에피알테스. 영원히 살도록 하거라."라는 대사 역시 가능해지는 것이다. 이 대사의 의미는 물론 '네놈은 스파르타인 최대의 영광, 즉 전장에서의 죽음을 맞을 자격이 없으니 가늘고 길게 오래 오래 사세효'라는 말이고, 어찌되었든 그들의 세계에서는 모욕의 말이다. 욕인 건 맞는데, 이상하게 욕처럼 안 들리지? 왜 스파르타인들은 전장에서의 죽음을 영광으로 생각하고, 살아남는 것을 치욕으로 생각했을까. 그들의 사회는

기반부터 철저하게 '전투'에 그 존재 목적을 두고 있었다는 것 이외에는 설명할 수가 없다. 스파르타 여성들은 자신의 아들들에게 전장에서의 죽음을 영광으로 받아들이게끔 교육시키고, 실제로 그들이 죽음을 맞이하면 눈물이 아니라 웃음을 머금었다고 전해지는데 이게 과연 실제로 가능한 일이었을까.

아무리 존재의 이유를 싸움에 두는 사회라고 해도, 적어도 그들이 그렇게 자부하는 이성과 논리의 그리스에 속한 도시국가 중 하나라면 그것은

일종의 '가면'에 불과하다. 실제로 그것이 영광인 것이 아니라, 영광인 것으로 생각하게끔 사회가 교육시킨 결과물이라는 것이다. 관객들의 입장에서는 자기 이야기가 아니기 때문에 "

Prepare for glory!" "영광의 순간을 준비하라"라는 외침에 '오..멋있네' 정도까지밖에 생각이 안 미칠지 모르지만, 적어도 당사자들의 입장에서는 분명 "Prepare your death." "죽음을 준비하라"는 정확한 주문이니까. 일종의 자기최면이다. 물론 사회가 그것이 영광이라고 세뇌시키지 않아도 그것이 영광이라는 것은 알고 있을지 모른다.

자신이 사랑하는 이들을 지키기 위해 스스로를 희생하는 것, 어쩌면 당연한 선택이니까. (물론 그것을 사회가 강요하는 것은 또 별개의 문제지만.) 그러나 개죽음이 되면 어떻게 할건데. 그들의 노력이 아무런 결과도 빚어내지 못하고 먼지바람이 되어 사라질 수도 있었다. 그 가능성을 뒤에 두고도 영광을 맞이하려 한다고? 그것은 확실한 사회적 세뇌의 결과물이다. 안타까운 점은,

우린 이런 사실을 깨닫고 있으면서도 동시에 그에 매료된다는 것이겠지.

이 영화의 묘미는, 수많은

무심함(

insensitivity)과 프로파간다적 메세지로 뒤범벅이 되어있음에도 불구하고, (그래서 괜시리 신경이 곤두섬에도 불구하고)

그들의 진실된 싸움을 지켜보게 된다는 것에 있다. 실제로 그들이 '선'을 표방하고 있는지, 평등한 자유세계의 대표자인지에 대해서는 논란이 있을 수 밖에 없고, 당연히 그런 논의가 이루어지는 것이 맞다. 하지만 싸움 그 자체,

진실된 맞대면이라는 요소 그 자체만은 그 누구라도 숨을 죽이고 볼 수 밖에 없다.

300 (2007) 특유의 높은 명암 대비로 이루어진, 그리고 세피아 톤이 도는 감각의 영상 (이미

Sin City (2005)에서도 실험되었듯이

Frank Miller의 작품을 스타일리쉬하게 영상으로 옮기고자 한 노력의 일환이었겠지만, 흑백보다 세피아톤을 차용한 것은 꽤 훌륭한 선택이었다. 고대 그리스라는 배경이나 영웅담, 신화라는 이미지를 멋지게 표현해낼 수 있었으니까) 역시 여러가지 기능을 하는데, 그 중 관객들로 하여금

그 모든 비논리성을 뒤로 하고 싸움에만 집중하게 만드는 역할이 가장 크지 않았나 싶다. 상대가 얼마나 거대하든, 얼마나 무서운 기세로 달려들든, 그 다른 어떤 상황 조건이 열악하든 상관하지 않고 그 앞에 설 수 있는 용기. 계란으로 바위 치기일지 모른다. 합리적으로 판단해볼 때 이건 단순한 개죽음에 지나지 않을지 몰라.

그럼에도 불구하고 그 앞을 막아선다. 한 개인이, 소수의 집단이 이루어낼 수 있는 일은 적을지 몰라도, 그들이 미칠 수 있는 영향력이라는 것은 엄청나다. 단 한번의 행동으로 수 세대에 걸쳐 영감을 불어넣은 이들. 우리는 그 다른 누구도 아닌 바로 이들을 두고,

영웅(heroes)이라 칭한다.

"Remember us."

As simple an order as a king can give.

"Remember why we died."

For he didn't wish tribute or song.

No monuments, no poems of war and valour.

His wish was simple: "Remember us," he said to me.

"우리를 기억하라."

왕이 내릴 수 있는 명령 중 극도로 단순한 것.

"우리가 왜 죽었는지 기억하라."

그는 찬가나 노래를 원하지 않았다.

전쟁과 용맹을 기리는 서사시나 기념비도 필요 없다고 했다.

그의 주문은 간단했다: "우리를 기억하라."

- 300 (2007), 등장인물 Dilios의 대사.

Tonight, we dine in hell!